指先の器用さや繊細な力加減、そして高い集中力が求められるまめっ子くんの豆つかみゲーム。

ゲームが終わると頭を使い続けた後のような疲労感を感じます。

これはこのゲームが何か脳にも良い影響を与えているのかもしれない・・・

ということで、医学博士で文教大学教育学部教授の成田奈緒子先生と、文教大学教育学部特別支援教育専修に在籍する学生の皆さんの協力で、まめっ子くん豆つかみゲームを実施した際の脳が活性化したと考えられる可能性について実験を行いました。

前頭葉とは・・・?

大脳新皮質の一部分であり高次脳機能(高度な脳の機能)を司り、左側の前頭葉を含めた大脳新皮質は、話すこと、言葉の理解、順序立てたものの考え、分析的な考え方、読み書き、計算、論理や数学的考え方などに機能しており、右側は空間認知と言われる顔や物の形の認識、立体感覚、直感的総合的な思考、想像力、創造的な考え、音楽や芸術、情緒的な感情に関連するとされています。

前頭葉をとても使う作業であることが証明されました

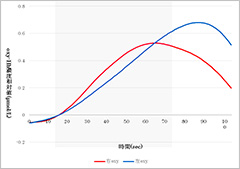

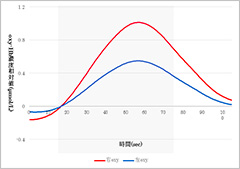

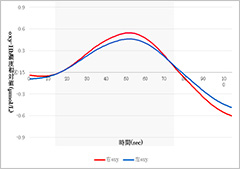

10名の被験者のほとんどが、左右どちらか、あるいは両方の酸素化ヘモグロビン量が、まめっ子くんを開始すると同時に反応的に増加して、前頭葉が強く活性化していることがわかり、まめっ子くんを行うことが、前頭葉をとても使う作業であることが証明されました。

まめっ子くんを行っている時の前頭葉酸素化ヘモグロビン濃度の活性の左右差はそれぞれの特性、つまり物事を行う上での脳のくせ、に関連していると考えられます。

- 左側を主に活性化している人・・・

豆の数を数えながら順番に穴に豆を置いていくことに専念している

- 右脳を主に活性化している人・・・

直感的に豆を置いたお皿の様子を絵として捉えて絵を描くように豆を置いている

世代別実験結果による推測

1)左右の優位性について

「脳のつかいかたのくせ」は、ある程度決まっている?

今回の実験では、左右前頭葉の優位性については、世代による特徴は見られなかったことから、低年齢のうちから今回のまめっ子くんのような前頭葉を活性化させるような課題を与えられたときに、左右いずれの前頭葉を優位に活性化するかといった特性、つまり「脳のつかいかたのくせ」は、ある程度決まっていることが推測されます。

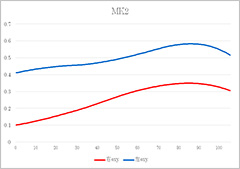

2)活性値について

年齢が低い場合、効率的に脳を活性化する能力が未熟?

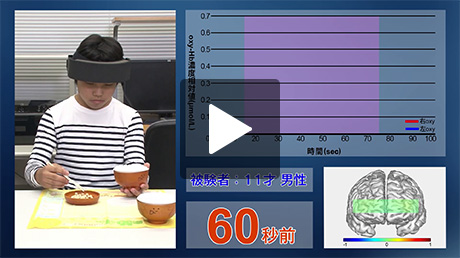

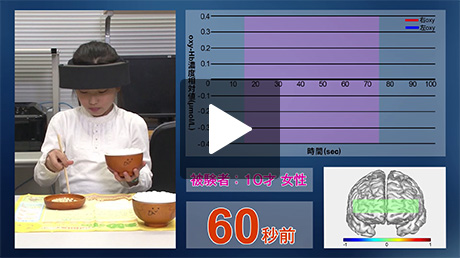

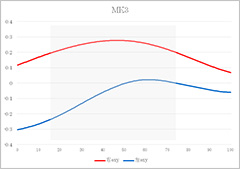

NIRSでの酸素化ヘモグロビン濃度は相対値ですので、必ずしも脳の活性度合いを示すわけではないのですが、今回同じ日に同じ条件で同じ機器で測定した結果からは、小学生被験者の活性値が全員低め(最高値0.3μmol/L以下)でした。このことから年齢が低い場合、タスク(今回は豆つかみゲーム)が開始されてもすぐに反応して前頭葉を活性化することが難しい、つまり効率的に脳を活性化する能力が未熟であることを表していると考えられます。

まめっこくんを用いてトレーニングしていくことで、子どもたちの前頭葉活性化のトレーニングになり得る可能性があるといえます。

まめっ子くんを用いた訓練による、前頭葉の使い方改善効果が期待できる

また、大学生Aのように、個性的な前頭葉の使い方をする人も年齢が上がるとみられるということがわかりました。これは、脳のくせ、とでもいうべきものだと思われますが、世界チャンピオンや大学生Bのように左右バランスよく、タスク開始と同時に強く活性化できる方が比較的豆つかみの成果も高く出ていることから、成人、高齢者に対しても、まめっ子くんを用いた訓練による、前頭葉の使い方改善効果が期待できると考えられます。

10名の被験者の結果

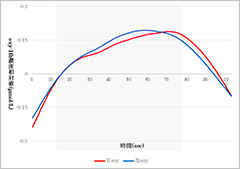

大学生 B

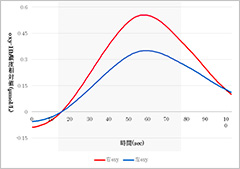

右優位群:活性値高め

どちらかというと右を優位に活性化しており、活動が終わると極めて速やかに前頭葉の活性を減衰させており、非常に効率よく脳を使えている。論理的思考よりは空間認知、直観力でこのゲームを行っている。

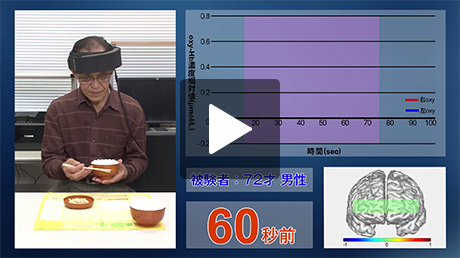

高齢者 A

左優位群:活性値高め

どちらかというと左を活性化しており、活動が終わると比較的速やかに左前頭葉の活性を減衰させているので、比較的効率よく脳を使えている。空間認知というよりは論理的思考を優位にこのゲームを行っている。

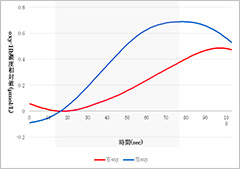

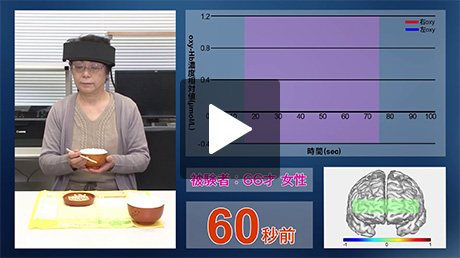

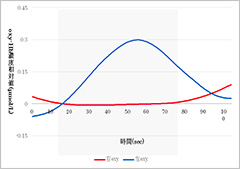

高齢者 B

右優位群:活性値高め

どちらかというと右を優位に活性化しており、活動が終わると極めて速やかに前頭葉の活性を減衰させており、非常に効率よく脳を使えている。論理的思考よりは空間認知、直観力でこのゲームを行っている。

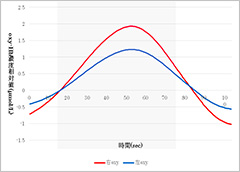

小学生 B

左優位群:活性値低め

主に左を優位に活性化しており、活動が終わると比較的速やかに前頭葉の活性を減衰させている。主に論理的に考えながら課題を遂行していると考えられる。ただ、活性値は全体的に低めであり、まだ前頭葉を与えられた課題に応じて即時的に活性化することは慣れていない。

小学生 C

右優位群:活性値低め

主に右を優位に活性化しており、活動が終わると比較的速やかに前頭葉の活性を減衰させている。特に空間認知を働かせて課題に取り組んでいると考えられる。ただ、活性値は全体的に低めであり、まだ前頭葉を与えられた課題に応じて即時的に活性化することは慣れていない。

小学生 A

左右バランス良い群:活性値低め

左右をバランス良く活性化しており、活動が終わると速やかに前頭葉の活性を減衰させている。ただ、活性値は全体的に低めであり、まだ前頭葉を与えられた課題に応じて即時的に活性化することは慣れていない。

大学生 A

左優位群:活性値低め

ほぼ左のみを活性化しており、活動が終わると速やかに左前頭葉の活性を減衰させているので、大変効率よく脳を使えている。空間認知というよりは論理的思考でこのゲームを行っていることがわかる。また、やや活性値も低めである。前頭葉の使い方に普段から偏りがあるのかもしれない。

大学生 C

右優位群:活性値高め

どちらかというと右を優位に活性化しており、活動が終わると極めて速やかに前頭葉の活性を減衰させており、非常に効率よく脳を使えている。論理的思考よりは空間認知、直観力でこのゲームを行っている。

10名の被験者の結果分類

※相対値での大まかな分類ですので、あくまで参考としてください。

- 1)左右前頭葉の活性化の違い

-

※平均23.0粒左右バランスの良い群 世界チャンピオン 36粒 小学生A(女) 19粒 大学生D(女) 14粒

※平均20.0粒右優位群 高齢者B(女) 24粒 小学生C(女) 20粒 大学生B(女) 23粒 大学生C(男) 13粒

※平均14.0粒左優位群 高齢者A(男) 12粒 小学生B(男) 9粒 大学生A(女) 21粒

- 2)活性値の違い

-

※平均20.3粒活性値高め 高齢者A(男) 12粒 高齢者B(女) 24粒 大学生B(女) 23粒 大学生C(男) 13粒 大学生D(女) 14粒 世界チャンピオン 36粒

※平均17.2粒活性値低め 小学生A(女) 19粒 小学生B(男) 9粒 小学生C(女) 20粒 大学生A(女) 21粒

実験のプロセス

装置の装着後、前レスト(休息)を3分、豆つかみゲーム(1分)、後レスト(休息)を1分で実施。 (グラフでは、前レスト15秒、豆つかみゲーム60秒、後レスト60秒を抽出してグラフ化)

※前レストの時間は、機器装着後酸素化ヘモグロビン濃度を安定させるための時間であり、ゲーム実施時との差異を測定することで、ゲーム実施において前頭葉活性に対する効果を判定するために行います。

後レスト時間は、反応性に前頭葉の賦活が減衰する、もしくは活性が持続するといった個人の前頭葉機能の差異を検証するとともに、ゲーム実施中の変化がゲームによって引き起こされたものかどうかを検証します。

- 実験概要

- 16チャンネルの近赤外線照射プローブを備えたOEG-16を使用し、脳内の血流量、酸素化ヘモグロビン濃度を連続測定。16チャンネルのプローブのうち、左右対称の、腹外側前頭葉に当たるチャンネル4(右)と13(左)の酸素化ヘモグロビン測定c値を左右前頭葉の活性化の指標としてグラフ化しました。

- 被験者

- 10名 小学生3名(男1、女2)/ 大学生4名(男1、女3)/ 高齢者2名(男1、女1)

- 使用装置

- NIRS(Near infrared spectroscopy 近赤外線酸素モニター) Spectratech社 OEG-16

※NIRS(Near infrared spectroscopy 近赤外線酸素モニター)は、脳内に近赤外線を照射し、血管内の赤血球の酸素化ヘモグロビン量を反映して反射して戻ってくる近赤外線量を相対的に測定することで、脳内の血流量、すなわち活性度を間接的に測定する装置です。

今回使用したSpectratech社のOEG-16 という装置は、16チャンネルの近赤外線照射プローブを備えており、額に装着することで、前頭葉の活性度を測定することができます。